北京時(shí)間12月2日消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),地球上99%物種已滅絕消失,無(wú)畏龍是生活在0.77億年前的一種恐龍,是迄今地球體型最大的陸地生物;旅鴿在過(guò)度捕殺之前曾是北美洲數(shù)量最多的鳥類;雖然當(dāng)前動(dòng)物滅絕危機(jī)并不明顯,但是多種跡象表明地球正處于另一場(chǎng)動(dòng)物大滅絕。

歡迎關(guān)注“創(chuàng)事記”微信訂閱號(hào):sinachuangshiji

文/歐拉

來(lái)源:一本財(cái)經(jīng)(ID:yibencaijing)

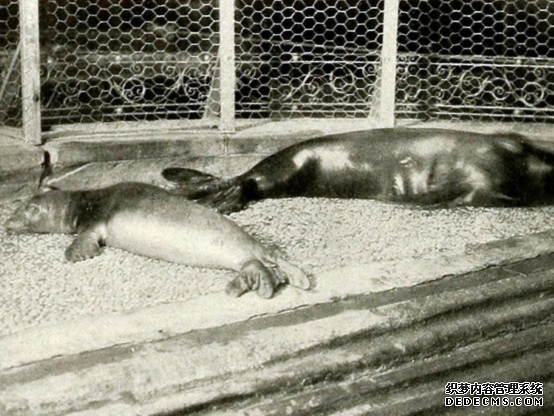

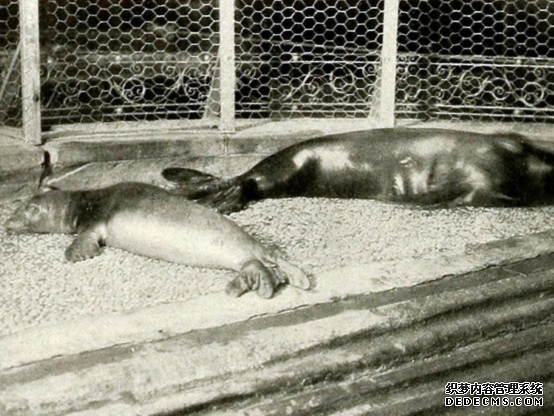

加勒比僧海豹曾是加勒比海域唯一的本土海豹物種,18-20世紀(jì),在歐洲殖民者統(tǒng)治期間,獵人大肆捕殺它們,獲取其身體脂肪。1967年,該物種被列為瀕危物種,并于2008年宣布滅絕,從1967年到現(xiàn)今的50多年,人類再未發(fā)現(xiàn)過(guò)加勒比僧海豹。由于人類的過(guò)度捕殺導(dǎo)致其數(shù)量變得不可持續(xù)。

2、盡管迅猛龍出現(xiàn)在科幻電影《侏羅紀(jì)公園》中,但科學(xué)家仍然認(rèn)為該原型是全身長(zhǎng)滿羽毛。

在科幻電影《侏羅紀(jì)公園》中,迅猛龍被描繪成一種體型較大、令人膽怯的恐龍物種,它們會(huì)非常殘忍地殺死獵物,然而電影中的描繪可能與現(xiàn)實(shí)存在一定的差距。除了迅猛龍?bào)w型與火雞差不多之外,科學(xué)家還認(rèn)為迅猛龍身體覆蓋著羽毛,古生物學(xué)家在其肢體上發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)有羽毛的跡象。

3、象鳥體型龐大,不會(huì)飛,體重超過(guò)450公斤。

大約1萬(wàn)多年前,象鳥曾在地球上行走,這種3米高的鳥類可能長(zhǎng)著對(duì)于飛行毫無(wú)用處的小翅膀,它們的體重超過(guò)了450公斤,考慮到這種鳥類體型龐大,它的蛋被認(rèn)為是所有動(dòng)物中最大的。科學(xué)家稱,人類獵殺食用象鳥,森林砍伐導(dǎo)致象鳥棲息地喪失,使得象鳥數(shù)量迅速減少,最終大約16世紀(jì)該物種滅絕消失。

4、最后一只灰色海灘雀死在發(fā)現(xiàn)島自然保護(hù)區(qū)。

美國(guó)佛羅里達(dá)州東海岸曾生活著成千上萬(wàn)只灰色海灘雀,當(dāng)這種鳥受殺蟲劑和建筑工程影響逐漸走向滅絕時(shí),沃爾特·迪斯尼發(fā)現(xiàn)島自然保護(hù)區(qū)的自然資源保護(hù)主義者試圖通過(guò)雜交培育拯救該物種。1987年,被命名為“橙帶”的最后一只灰色海灘雀在鳥籠中死亡,標(biāo)志著該物種的結(jié)束。

5、無(wú)畏龍?jiān)堑厍蛏献畲蟮年懙貏?dòng)物。

無(wú)畏龍是生活在0.77億年前的一種長(zhǎng)頸恐龍,它被認(rèn)為是地球上最大的陸地動(dòng)物,體重達(dá)到65噸,高26米,脖頸長(zhǎng)11米,相比之下,現(xiàn)代長(zhǎng)頸鹿身高大約5.5米。

6、愛(ài)爾蘭麋鹿長(zhǎng)著最大的鹿角。

愛(ài)爾蘭麋鹿是一種現(xiàn)已滅絕的鹿種,曾生活在歐洲和亞洲地區(qū),它長(zhǎng)著4米長(zhǎng)的大鹿角,是所有已知鹿種中最長(zhǎng)的鹿角,科學(xué)家認(rèn)為,該物種在冰河時(shí)期遭受饑餓之后就滅絕消失了。

7、特科帕鳉能夠生活在42攝氏度的水環(huán)境中。

特科帕鳉因生活在美國(guó)加利福尼亞州特科帕溫泉而得名,由于水溫存在波動(dòng),它們能夠適應(yīng)10-42攝氏度的水溫變化。1981年,當(dāng)?shù)佤~類和野生動(dòng)物管理局搜尋了40多處水域,均未發(fā)現(xiàn)特科帕鳉的蹤跡,便正式宣稱該物種滅絕消失。

8、甲龍是一種“身披重甲”的恐龍,它的尾部可當(dāng)作棍棒。

雖然甲龍并不是最大或者最兇猛的恐龍,但它全身覆蓋著骨板,是抵御霸王龍等食肉動(dòng)物攻擊有有效防御盔甲,甲龍尾部末端有一個(gè)骨質(zhì)球體,如果它被激怒,則會(huì)使用擺動(dòng)尾部發(fā)起攻擊,科學(xué)家指出,甲龍尾部還有吸引配偶的作用。

9、一些猛犸被凍在冰層中,完整保存其身體。

猛犸在4000多年前滅絕消失,但這并未阻止科學(xué)家將猛犸尸體樣本帶到實(shí)驗(yàn)室,由于猛犸生活在現(xiàn)今西伯利亞地區(qū),一些猛犸死后被冰凍起來(lái),完整地保存了尸體。據(jù)稱,現(xiàn)代雪橇狗有時(shí)會(huì)吃到3萬(wàn)年前的猛犸肉。

10、比利牛斯山羊從滅絕邊緣被“成功拯救”。

經(jīng)過(guò)多年的人類大肆捕殺,2000年比利牛斯山羊的數(shù)量瀕危滅絕,值得慶幸的是,在該物種滅絕之前科學(xué)家提取了該細(xì)胞,并打算進(jìn)行克隆,2003年,比利牛斯山羊成為第一種從滅絕中復(fù)活的動(dòng)物,但是克隆羊出生幾分鐘后就死亡了。

11、霸王龍的壽命僅29年。

雖然霸王龍是人們最熟悉的恐龍物種,它們生活在白堊紀(jì)晚期0.85-0.65億年前,活動(dòng)范圍主要集中在現(xiàn)今北美洲地區(qū),迄今科學(xué)家發(fā)現(xiàn)最大的霸王龍僅存活29年左右,這是科學(xué)家通過(guò)研究分析骨骼化石得出的結(jié)論,霸王龍生長(zhǎng)20年就達(dá)到成年體大小,這意味著它們成年生活的時(shí)間并不長(zhǎng)。

12、野貓是導(dǎo)致斯蒂芬斯島鷦鷯滅絕的原因之一。

體型較小、不會(huì)飛的斯蒂芬斯島鷦鷯生活在新西蘭海岸附近的一個(gè)小島,1895年由于土地開(kāi)發(fā)和貓的引入而滅絕,據(jù)民間傳說(shuō)稱,1884年一只名叫“蒂布爾斯”的雌貓隨著主人來(lái)到斯蒂芬斯島,它是第一只來(lái)到該島嶼的貓,隨后貓大量繁殖,導(dǎo)致斯蒂芬斯島鷦鷯的滅絕。

13、劍龍背部骨板可能是用于調(diào)節(jié)體溫的。

劍龍生活在侏羅紀(jì)時(shí)期,大約1.59-1.44億年前,它最大的特征是帶刺的尾部和扁平背部,但是最新研究發(fā)現(xiàn)劍龍背部骨板可以調(diào)節(jié)它的體溫,它不僅能收集太陽(yáng)熱量保持體溫,還可以釋放熱量降溫。

14、杜歐高武趾壁虎滅絕100多年“才被發(fā)現(xiàn)”。

杜歐高武趾壁虎(Kawekaweau)是一種生活在新西蘭的棕色壁虎,其存活時(shí)期未曾科學(xué)家發(fā)現(xiàn)過(guò),據(jù)稱它體長(zhǎng)0.6米,但科學(xué)家并未發(fā)現(xiàn)活著的杜歐高武壁虎。最近一次“接觸”杜歐高武趾壁虎是1870年一位生物學(xué)家聽(tīng)說(shuō)毛利族首領(lǐng)描述如何殺死一只杜歐高武趾壁虎,1986年,研究人員在法國(guó)馬賽自然歷史博物館地下室發(fā)現(xiàn)一個(gè)無(wú)標(biāo)記樣本,經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析認(rèn)定其為杜歐高武趾壁虎。

15、卡羅萊納長(zhǎng)尾小鸚鵡是美國(guó)東部唯一本土物種。

這種鸚鵡曾生活在紐約南部、威斯康星州至墨西哥灣一帶,1918年2月,最后一只卡羅萊納長(zhǎng)尾小鸚鵡死于辛辛那提動(dòng)物園,但直到1939年才正式宣布滅絕,專家分析由于該物種棲息地喪失、害蟲控制,以及人類捕殺它們用其羽毛裝飾帽子,最終導(dǎo)致它們走向滅絕之路。

16、旅鴿曾是北美洲“空中統(tǒng)治者”。

19世紀(jì),旅鴿是北美洲數(shù)量最多的鳥類,占美國(guó)鳥類總數(shù)的25-40%,在早期探險(xiǎn)家的旅行日志中經(jīng)常提及旅鴿,據(jù)稱,旅鴿群飛行時(shí)數(shù)量非常龐大,整個(gè)鴿群經(jīng)過(guò)某一點(diǎn)需要幾個(gè)小時(shí)。但是受到人類活動(dòng)的影響,旅鴿數(shù)量逐漸減少,20世紀(jì)初,由于過(guò)度捕獵導(dǎo)致旅鴿滅絕消失,“瑪莎”是最后一只已知旅鴿,它于1914年死于辛辛那提動(dòng)物園。

17、查爾斯·達(dá)爾文(Charles Darwin)準(zhǔn)確預(yù)言??颂m島狼會(huì)滅絕。

??颂m島狼也被稱為??颂m島狐貍,這種滅絕哺乳動(dòng)物可能是在冰河時(shí)代末期來(lái)到??颂m島生活的,在被人類發(fā)現(xiàn)的200年里,該物種遭到人類大肆捕殺,最終達(dá)到滅絕消失的境地。19世紀(jì)30年代,查爾斯·達(dá)爾文到訪該島時(shí)發(fā)現(xiàn)了這一物種,最后一只??颂m島狼被認(rèn)為是40年后被獵殺,達(dá)爾文在他撰寫的《博物學(xué)家的環(huán)球航行:小獵犬號(hào)的航行》中預(yù)言了??颂m島狼會(huì)滅絕消失。他在書中寫道:“當(dāng)人類在??颂m島定居生活幾年之后,類似??颂m島狼和渡渡鳥都會(huì)逐漸滅絕消失。”

18、科學(xué)家考慮復(fù)活滅絕的渡渡鳥。

渡渡鳥是生活在印度洋毛里求斯島上的一種體重50磅的鳥類,荷蘭水手和殖民者,以及殖民者帶來(lái)的外來(lái)生物(老鼠、豬和貓),都是導(dǎo)致該物種滅絕的主要原因。盡管科學(xué)家在1681年宣布渡渡鳥滅絕,但現(xiàn)代科學(xué)家對(duì)渡渡鳥的基因組進(jìn)行排序,增大了其復(fù)活的可能性,然而復(fù)活滅絕生物并非簡(jiǎn)單的事,并且許多專家并不支持這一做法。

19、腫頭龍長(zhǎng)有一個(gè)圓頂狀頭骨,是由一大塊骨頭生長(zhǎng)形成。

0.65億年前的侏羅紀(jì)末期,腫頭龍生活在現(xiàn)今北美洲地區(qū),它的外形非常獨(dú)特,頭頂上長(zhǎng)著一塊大骨頭,覆蓋保護(hù)著大腦組織,最初古生物學(xué)家猜測(cè)這種圓頂狀頭骨的作用是發(fā)生爭(zhēng)斗時(shí)的“撞擊利器”,但現(xiàn)在他們認(rèn)為該結(jié)構(gòu)的作用是“身份識(shí)別”。

20、努力保護(hù)大海雀的做法導(dǎo)致了它的滅絕。

大海雀原棲息地是北大西洋地區(qū),是一種顏色黑白相間的不會(huì)飛鳥類,類似于企鵝,由于人類過(guò)度捕獵導(dǎo)致該物種滅絕,它們的脂肪、蛋和羽毛被當(dāng)作商品出售。19世紀(jì)初,當(dāng)該物種數(shù)量開(kāi)始驟減時(shí),人們?cè)噲D通過(guò)在博物館展示其皮膚樣本來(lái)增強(qiáng)人類對(duì)該物種的保護(hù)意識(shí),但是這種做法卻導(dǎo)致了大海雀的最終滅絕,1844年最后一對(duì)大海雀被一位漁夫殺死,漁夫的捕殺初衷是將這對(duì)大海雀尸體賣給博物館的收藏家。

21、斯特勒海牛的滅絕使科學(xué)家們相信滅絕是可能的。

斯特勒海牛體重接近10噸,體長(zhǎng)9米,是現(xiàn)代海牛和儒艮的近親物種,18世紀(jì)時(shí)期,許多博物學(xué)家認(rèn)為該物種不可能會(huì)滅絕,獵人們?nèi)岳^續(xù)捕殺海牛,以海牛肉為食,他們相信斯特勒海牛會(huì)持續(xù)不斷地繁殖。最后一只斯特勒海牛是1768年發(fā)現(xiàn)的,此后科學(xué)家再未發(fā)現(xiàn)過(guò)該物種,從而使歐洲科學(xué)家相信它們已滅絕消失。

22、有證據(jù)表明瑪君龍是同類相食。

瑪君龍(Majungasaurus)是生活在0.7億年前一種大型恐龍,它們的棲息地位于現(xiàn)今馬達(dá)加斯加地區(qū),它長(zhǎng)著短而鋒利的牙齒,從而使得撕咬和殺死獵物變得很容易。發(fā)表在《自然》雜志一篇題為《馬達(dá)加斯加恐龍吞食同類行為》的論文稱,瑪君龍骨骼上殘留著同類牙齒痕跡,這是它們存在同類相食的可靠證據(jù),并證明同類相食是恐龍物種的一種進(jìn)食策略,此前科學(xué)家很少發(fā)現(xiàn)恐龍吞食同類的證據(jù)。

23、劍齒虎下頜張開(kāi)時(shí)可形成90度。

劍齒虎生活在5000萬(wàn)年前,遍布現(xiàn)今歐洲、亞洲、非洲、北美洲和南美洲,其體型與現(xiàn)代非洲獅十分接近。劍齒虎身體上有許多特征,有助于它們捕殺獵物,其中它的下頜張開(kāi)時(shí)可形成90度,結(jié)合其強(qiáng)大的撕咬力,足以對(duì)獵物構(gòu)成致命一擊。

24、科學(xué)家試圖復(fù)活黑琴雞。

黑琴雞曾廣泛生活在新英格蘭地區(qū),19世紀(jì)70年代被獵殺到幾近滅絕,只有少量生活在Martha‘s Vineyard地區(qū),1932年,科學(xué)家宣稱,黑琴雞滅絕消失。自2013年以來(lái),一支研究團(tuán)隊(duì)試圖復(fù)活黑琴雞,他們發(fā)表一篇論文,詳細(xì)說(shuō)明了為什么該物種具有獨(dú)特的基因研究?jī)r(jià)值。

25、鐮刀龍是一種長(zhǎng)相奇異的恐龍,長(zhǎng)著可怕的爪子。

1.2億年前,鐮刀龍生活在現(xiàn)今亞洲和北美洲地區(qū),古生物學(xué)家推測(cè)其體重達(dá)到6噸,體型與霸王龍相近,然而由于頭骨較小,且長(zhǎng)著像葉片的牙齒,它們更傾向于吃植物,而不是肉。鐮刀龍屬于獸腳亞目恐龍群,該群體恐龍前肢都較長(zhǎng),但鐮刀龍的前肢格外長(zhǎng),揮動(dòng)起來(lái)就像一把鐮刀,它們非常擅長(zhǎng)打架。(葉傾城)

文章轉(zhuǎn)載自新浪新聞

文章轉(zhuǎn)載自新浪新聞

常山圖庫(kù)

新聞排行榜

- 粵“網(wǎng)約護(hù)士”需實(shí)名認(rèn)證 配備追蹤系

- 男子顱內(nèi)“炸彈爆炸” 醫(yī)生成“拆彈專

- 中風(fēng)后服硝酸甘油用處不大

- 破解“三點(diǎn)半難題” 家長(zhǎng)舒心孩子開(kāi)心

- 濟(jì)南力爭(zhēng)今年年底前淘汰3.4萬(wàn)輛老舊高

- 國(guó)際社會(huì)認(rèn)知轉(zhuǎn)變將加速“一帶一路”

- 拿“國(guó)學(xué)”當(dāng)面具 遮不住販賣教育焦慮

- 銀聯(lián)卡:全球發(fā)了近七十六億張

- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部通知規(guī)范稻漁綜合種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)

- 一加7 Pro參數(shù)全曝光了 驍龍855/曲面全面

最新推薦

- 被慈善裹挾的獨(dú)立王國(guó)

- 高度干預(yù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

- 科技澳大利亞溺水死亡數(shù)創(chuàng)新高 澳高中

- 傳統(tǒng)消費(fèi)“降溫”,如何深挖消費(fèi)潛力

- 殘運(yùn)會(huì)上奪獎(jiǎng)牌

- 華為折疊屏手機(jī)再度開(kāi)賣:上線秒光 黃

- 加強(qiáng)實(shí)體藥店法

- 地震捕捉網(wǎng) 橫跨川滇等地78萬(wàn)平方公里

- 明略科技HAO智能推動(dòng)AI場(chǎng)景化落地

- 社會(huì) 我國(guó)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)迎來(lái)新飛躍

返回頂部

返回頂部